黃昏的那抹焦慮,藏著喜悅。(下)

李奎諺

模式轉變

上述提到清晰的意識與界線,專注當下,讓我們不聚焦於焦慮,轉而感受焦慮當下的各種可能感受。為什麼我們要這樣做,而不是去改變引起焦慮的想法?

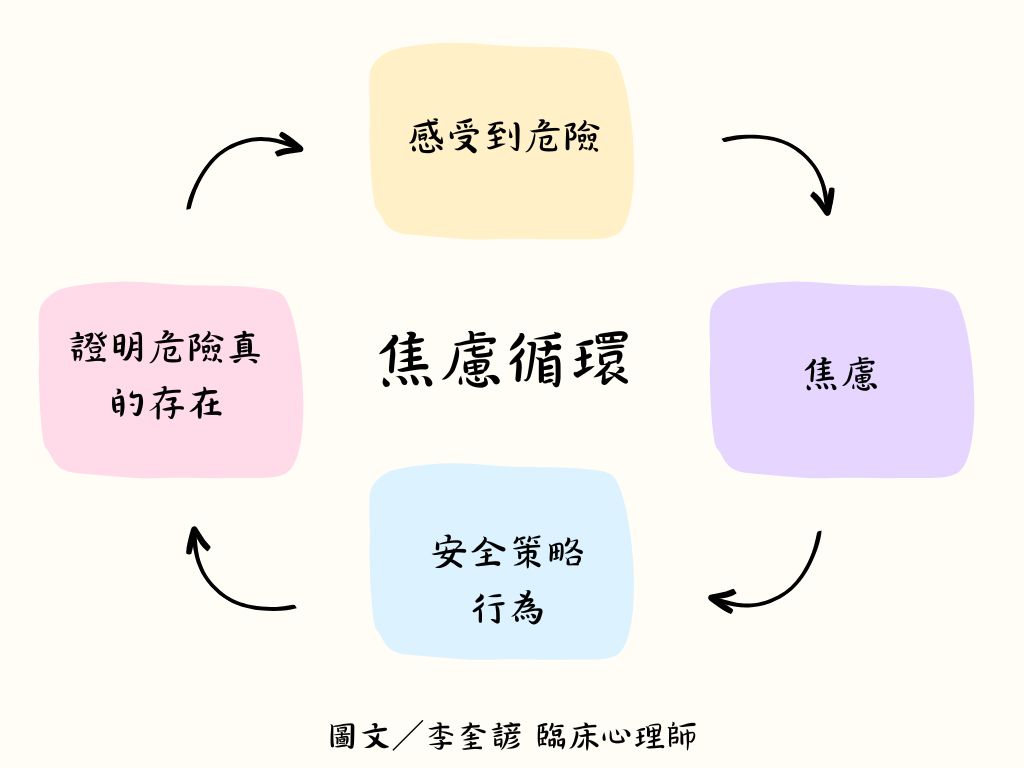

當我們感到焦慮時,如果對焦慮起反應而做出安全策略的行為,如刻意放鬆、分散注意力、逃避、必須要盡到照顧責任......等。這些行為是為了逃避或抗拒焦慮(抵銷焦慮),焦慮只是短暫地不存在,卻會讓我們對引起焦慮的事物更敏感。因為當我們做出行為,其實更證實危險存在,促使大腦認為該外在訊息真的是具有威脅性的,才會誘使我們做出進一步緩解焦慮的行為。

因此,我們要將習慣思考的模式轉變為感受模式。感受並觀察焦慮,不出現行為不是忽略焦慮,而是更加看見焦慮,感受內在的漣漪,不隨意做出改變的行為,注意自己想做的安全策略行為。

安全策略有兩種類型:

1. 行為:外在可見。如慮病,會不斷就診檢查身體,確認身體健康,但越是確

認,越強化焦慮,雖然檢查報告出來會短暫緩解焦慮,但之後焦慮會更快且更

容易出現。

2. 心理:較不容易被看見。如慮病不斷監視身體感覺;上台報告前的內在演練

如何覺察自己正在做安全策略的行為?

.是否只是暫時緩解焦慮,需要重複去做,只是防止不想要的結果發生。

.是否讓自己遠離內心渴望的目標或價值觀。

這兩個問題可幫助自己覺察,目前的行為是什麼?

剛提到焦慮的信念可能有:無法忍受不確定、完美主義及過度的責任感。這些焦慮信念的安全策略是什麼?

1.無法忍受不確定:安全策略是過度計畫、檢查以減少不確定感。

2.完美主義:安全策略是拖延、重複做同件事,也會過度計畫,以減少錯誤發

生。即使真的做的不好,也可以說服自己是因為沒有時間。

3. 過度的責任感:安全策略是照顧取悅每個人的需求,以減少因它人失望而感到

愧疚、罪惡。

治療策略

陪伴獨處

陪伴獨處,幫助我們練習「我是誰」及「界線」。在練習前,你會從他人評價、社會角色,來定義我是誰。雖然這些關係型態都是適應社會必須的,卻可能讓我們陷入「我是誰」的泥沼裡。因此,我們可以嘗試於內在建立一個「我」的空間來保有自我。

人在有壓力時,會回到過去的生存模式,而很難與自身連結,這就像是意識邊界被模糊化後,「我」離開太遠,而出現易敏感性,可能出現,如變得容易流手汗、尿床、難以與他人眼神接觸、表達困難、對負面情緒的過度敏感與耐受度降低......等。

因此,進行背側迷走神經之放鬆練習,可以幫助「我」回到自身,即練習獨處,培養內在的安全感。我們會從身體的安全感開始,慢慢地影響心理的安全感。

獨處時刻,同時找一找焦慮的根源。

問問自己:過去有類似焦慮感受嗎?什麼時候?在哪裡?當時自己的樣子?發生什麼事?將其在內心影像化並與之對話。運用現在成人狀態的能力與擁有的資源,去擁抱過去受傷的自己。

不聚焦(Unfocusing)

專注、聚焦是一個自然的過程,我們不需要特別費力去執行之,我們大多習慣或過度聚焦在負面、強烈的過去、未來事情、任務或對象上,對於聚焦在當下自身感受,反而需耗費較多心力。

但對自身感受,其實它也是一個自然的過程,只是因為現代社會環境的過度刺激與集中,使得我們習慣關注外在。當我們不想再聚焦時,就會變得困難,譬如想放鬆時,變得無法放鬆,如腦海裡出現各種想法、身體無法控制地緊繃起來等。因此,在練習聚焦自身感受前,首先練習「不聚焦」。

「不聚焦」,不是注意力分散,而是幫助我們重新定向,使我們在聚焦與不聚焦間保持彈性。如當我們執著於某個細節裡,跳脫不出來,如不工作就是浪費生命,這就像在發生車禍事故一樣,車子暫時停滯不前,試著讓自己像導航一樣,重新定向,更換成其他道路行駛。若仍執意走同一條路,則生命如車子般無法前進。

不聚焦時,就像導航變更路徑,轉向聚焦於不習慣感受的身體感受。可以透過陪伴獨處或追蹤感官感受協助我們不聚焦。

追蹤感官感受(Tracking sensations)

這是幫助我們觀察情緒,喚起情緒,感受情緒,承認它,不受它引導。

在焦慮時,學習如何感受身體的感覺,透過感覺的描述,可以讓您與您的身體保持一致性與真實性,不讓焦慮的想法與情緒綑綁自己或逃避焦慮,而是與焦慮共處。進而,我們才能更細微地感受到被強烈焦慮情緒淹沒的其他情緒。

選擇一個安靜的地方坐下或躺下,注意身體,描述您發現的感覺,可以使用感覺特質的單詞來幫助自己描述。如下:壓力、氣流、張力、疼痛、刺痛、瘙癢、溫度、大小、形狀、重量、運動軌跡、速度質地、元素、顏色、情緒 (如封閉、振奮、垂墜、提升…等等描述)、聲音、味道、氣味……等等,以上為筆者在進行追蹤感官感受技巧時會用到的特質,當然還有更多的感覺特質,等待您去探索,這些感覺特質單詞是一把鑰匙,幫助我們通往身體各部位的鑰匙。

正念(Mindfulness)

當焦慮升起時,將意識停留於當下,客觀觀察情緒或引起焦慮的事件,有意識地不帶評價、想法去觀察。可以透過以下三步驟練習:

1.覺察間隙:在自己與情緒間製造一道安全距離,好讓自己有足夠的空間來處理突然的情緒能量。感覺它、停一下、看著它。這可以幫助我們貼近直接的體驗,因為念頭、標籤化,都讓我們脫離真實的體驗,讓我們無法真正的認識自己、他人。貼了標籤的情緒,就像加工食品,外觀絢麗,但只有熱量沒有營養。慶幸的是,情緒即使加工過,其本質仍不變,在任何時候,都能重新找回情緒的鮮活體驗。

2.綜觀全局:觀察情緒與周遭的全景,而非單一景象,如看到心愛的花瓶破了,試著打開視野,打開廣角鏡,拍一張與情緒的合照,看到自己的慣性行為模式,也看到內在與外在的交織關聯。紛飛的念頭,會讓我們分心,讓我們卻步,不敢探索情緒,不敢觸碰個人的極限。因此,我們可以學習聆聽不批判,透過聆聽他人,再更深入地聆聽自己。

3.放下放鬆:透過肢體動作、放鬆技巧、十二感官練習或身體經驗技巧,讓我們平穩與釋放。可以參考筆者撰寫的創傷相關文章。

認知行為策略

焦慮框架

將焦慮停留在意識的邊緣上,感受焦慮同時對其不反應,轉移做其他事情,並有意識地給予自己後續可以盡情焦慮的時間點。當焦慮再度升起時,告訴自己會有一個完整的時間可以盡情焦慮。

焦慮攀緣

將焦慮拋向在一個具體物體上,可以是實體或想像的。對其客觀觀察,描述其外觀特徵,如顏色、尺寸、紋理、重量等,看看焦慮的模樣並且為焦慮命名。當焦慮又來襲時,以該命名來稱呼焦慮,如「瘋狂小鐵」你又來囉!

漸進暴露法

建立焦慮階層表,最低至最高的焦慮程度,如1分-10分的焦慮事物,從最不感到焦慮的事物開始練習。當對低焦慮階層不再感到焦慮或是可以涵納該焦慮後,就可以繼續往較高焦慮階層的事物練習。你會發現,你對焦慮的涵納會越來越寬廣,甚至當跨越低焦慮程度事物後,原本設定8分焦慮程度的事物,感受上也會變得不那麼焦慮了。因此,每跨越一個階層後,可以再重新檢視階層表的分數是否改變或是順序是否需調換。

擴展性思考

焦慮的想法通常是限制性的思考模式,透過神經可塑性的特徵,我們可以增加擴展性思考的迴路,逐漸取代限制性思考迴路。這不是直接改變焦慮,是透過減少安全策略的使用,間接改變焦慮。擴展性思考是一種挑戰,因為通常與自己過去的思考習慣相反,所以不會立刻減少焦慮,若不會因為焦慮存在而又使用安全策略,就是正在建立新的思考迴路。

順勢療法

銅 ─ 於夜晚塗抹腎臟位置,協助自我回到正確位置。

矽 ─ 協助界線的建立。

玫瑰 ─ 平衡和支持節律系統。

金絲桃(聖約翰草) ─ 溫暖支持神經感官系統。

洋甘菊 ─ 鎮定並促進消化及新陳代謝系統。

足浴或其他可增加身體溫暖的方式。

最後,想送大家一句話:我們對情緒的涵納,是轉化為愛與慈悲的根基。因此,

焦慮的背後可能帶著更大的喜悅。

參考資料

1.Tatiana Pavlova. (2022). Healing potential of individual “I”. Anthroposophic psychotherapeutic work with people with anxiety.

2.Hamre H.J., Witt C.M., Kienle G.S., Glockmann A., Ziegler R., Willich S.N., Kiene H. (2009). Anthroposophic Therapy for Anxiety Disorders: A Two-year Prospective Cohort Study in Routine Outpatient Settings. Clinical Medicine Insights: Psychiatry.

3.Michael Sargent. Anxiety, Nervousness and Timidity.

4.竹慶本樂仁波切。(2019)。好好鬧情緒:把「好煩人」的情緒化為「好能量」的日常修練(第二版)。天下雜誌。

5.Blood and nerves

❚本文由【靜馨心理治療所】李奎諺所長授權刊登